在繁華密集的香港,有一種建築,不是豪宅,不是地標,卻早已深植人心,成為這座城市獨有的風景——那就是公共屋邨的建築群。從上世紀五十年代戰後的徙置大廈,到今日高層新式設計,這些住宅不單是屋宇,更是一段段社區的記憶,一頁頁香港平民生活的歷史。

這些屋邨的存在,不只是解決居住問題那麼簡單,更是孕育出「獅子山下精神」的土壤——一種在艱難中堅持、在困苦中奮鬥的信念。無數香港人的奮鬥故事,都是從一個幾百平方呎的公屋單位開始。他們靠努力讀書、勤力工作,在狹小空間中寫出廣闊未來。今日不少知名藝人、學者、醫生、企業家,當年都曾住在公共屋邨。他們的成功,正是對公屋價值的最佳證明——不是出身決定命運,而是態度與意志決定人生。

正如經典電視劇《獅子山下》,正是以公屋生活為藍本,道出香港基層市民的掙扎與堅持。劇中一個個樸實的角色,反映了真實社會的縮影,也勾劃出一種獨有的集體記憶與價值觀——勤奮、互助、不言放棄。這部劇的存在,正是香港人精神的最佳寫照。

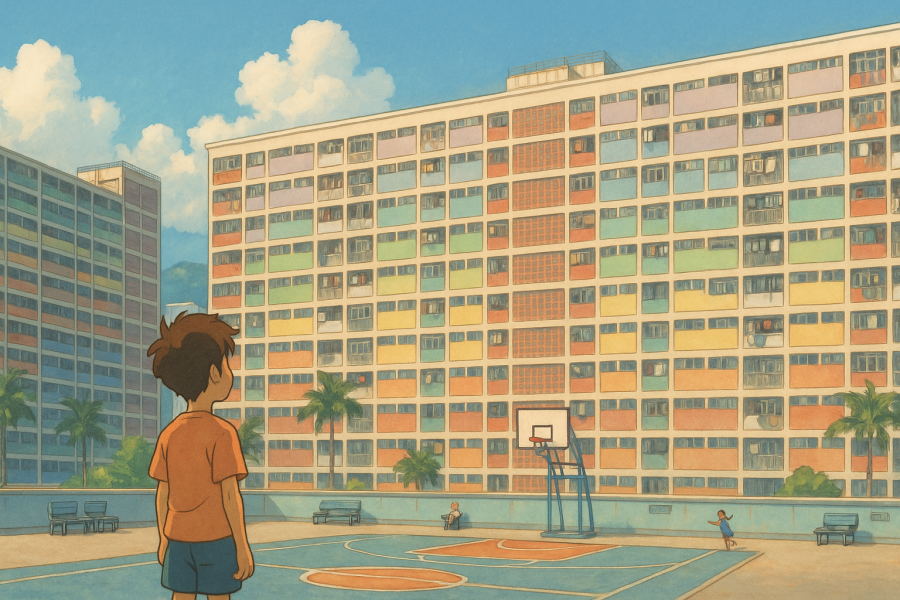

在眾多屋邨中,最有特色的,莫過於彩虹邨。這個於1960年代初落成的公共屋邨,以其獨特的外牆設計而聞名:紅橙黃綠藍靛紫七彩分明,它不單是香港人的童年回憶,更吸引世界各地攝影師與旅人前來朝聖。屋邨的球場與長椅,是老人聊天、孩子奔跑的日常場景,是一種屬於香港的印記。

香港的公屋系統,實際上是世界上規模最大、最成熟的其中之一。它不單是政府扶貧的措施,更是一種社會結構的根基。在土地寸金尺土的香港,政府透過精密的規劃與分配,興建出數以百計的屋邨,形成一種「垂直城市」的生活模式。像港島的華富邨、黃大仙的下邨與上邨、觀塘的翠屏邨、屯門的安定友愛邨等,每一個屋邨都有獨特的建築佈局與社區文化。有些採用「井字型」設計,中庭引光;有些以「長條型」為主,走廊外望即見萬家燈火。

這些建築,或許外表不華麗,卻藏著無數香港人的故事。從殖民時代到回歸後的持續發展,香港的公共房屋系統建立了一種獨有的社會模式,證明了城市不必靠奢華建築來定義自身。正是這些層層疊疊的樓宇,構成了香港真正的面孔——一個在高樓中堅守社群精神、在狹縫中開花的城市。這種景象,別的地方,真的再難找到。

香港的公屋,不只是建築,而是一種制度、一段歷史、一種身份。它承載著一代又一代人對未來的想像,也讓人們即使在最基層,依然可以仰望天空、追逐夢想。在全球城市中,香港是極少能夠讓數百萬市民安居於公共房屋的城市之一。這是一個制度的奇蹟,也是獅子山下,一磚一瓦堆砌出來的香港故事。

別人看見的是老舊與擠迫,香港人看見的,是堅持與希望。

ns216.73.216.229da2