-

info_outline 資料

-

toc 目錄

-

share 分享

-

format_color_text 介面設置

-

exposure_plus_1 推薦

-

打賞

打賞

-

report_problem 檢舉

-

account_circle 登入

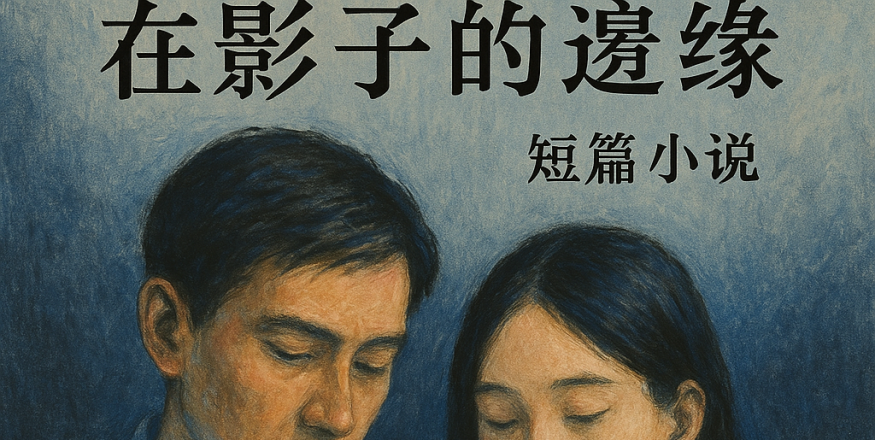

故事

M兄可以再次拜訪板橋了,和他媽打了聲招呼,從西雅圖的家離去,在桃園下了飛機,到台北辦事,之後坐上一輛計程車,沿著愛國西路,鑽進漢生北路,再鑽進莒光路到板橋看葉靜,葉靜走在他的前面,去超商買早上的報紙,再拿著這份報紙,到他爸的臥室,那臥室很小,裡面聽說死過人,該不會是死在台北的某個人,被丟到這個地方棄屍,如果是的話,葉靜家太冤枉了。一直下雨呢,說著天氣的語言,在M兄和葉靜的談話被引導成單調的不現實的狀態,談戀愛的人都哪去了,每次經過商店,都適合在裡面跟空氣說些甚麼,念念有詞然後買張茶几送給哪個有名的作家當作禮物,反正M兄是這樣想的。

葉靜常常在發誓說,一定要寫一本書送給某一個哲學家或是詩人,反正都會有人這樣做,他認為葉靜根本是在唱個兒戲,M兄認識的作家可多了,有點類似於暗中推動文學的發展,他可以算是另一種類型的作家,從不寫作,但是一直沾到邊,也時常說些爛話。難道不寫字,買買威士忌,看電影也能算進去,他說戀愛是生活的一部分,但有點難堪。M兄大學的時候追過很多女生,電影明星也追過,還有女助理教授、賣乾燥花的、超商打工的。

他們見了面,等待這次會,體感的時間已過了超過實際上的純量數值,灰暗的公園景色伴隨,黃色路燈枯槁,透明的燈罩在紫外線的長期影響下顯得不透明,是霧面與氧化後的黃,燈光顯得格外昏暗,使女人的臉蠟黃。以第一次約會來說,天氣太過糟糕,是微微的細雨,細雨下不會有人拿出雨傘來,也不會無人注意到雨的墜落,M兄無法抬起頭來說出溫柔的話,即便無人打破平靜也不能任由自己忽略自己的害羞。

「也許是燈光的因素?」他在心理問了自己,他無法辨認葉靜是否是他曾經喜愛的女孩,他無法回答自己,也無法處理,只知道感覺和以往不大一樣的是,單馬尾與不熟悉的裙子,這是不是一種對方的用心?而用以對照的,M兄在過去幻想的葉靜從不如此。

「這簡直讓人痛苦,」M兄想。

他自己獨處的時候會這樣想,作一個爛透了的夢,把他的關係混淆在一塊,找不到記憶之中,在心愛的那個女子臉部的細節,他阿,透過作夢忘記好多人的樣子。隔天醒來,

「我又得去找她了。」

只有這樣做,M兄才知道自己最愛誰,他跑去上課,只為了看教授一眼,跑去超商買威士忌,去戲院看電影接著到市場買乾燥花。最後,他談了戀愛,結果對方被一次M兄在發表政治言論的時候給激到,離開了這裡的一切,跑去北海道大學,找了個哲學學位來唸,但沒人知道為什麼這次,他可以記得那個女生,然後女生是誰,也是個謎呢。

是關於生活的,心愛的政治人物也得參與在其中,葉靜不免也發誓說要在總統就職那天,把上個月的獎金一次性花光,拿去買CD和鋼琴之類的東西。M兄把計程車攔下,上車,開始尋找葉靜,計程車司機聊了幾句,M兄開始不耐煩了起來,因為他不知道大陸的統戰有先生口中說的那麼聳聽,他說女教授也愛這個話題,可惜司機沒辦法見到他,M兄往往忘記了關心國際局勢,除了他在股市輸錢的隔天,他才會想面對外部的一切,然後怪碰上了壞運氣。

M兄等待這個約會已經有一年左右的時間了,從M兄剛從大學畢業那會兒開始算起。

「我們到底要到甚麼時候才會意識到自己回憶中的對方,其實以不夠準確的方式接近虛構了,而再見面的話,真實的他又被幻覺置換。」

「我們總在影子的邊緣對話,那距離涉及的事,無法被處理,我不知道這代表什麼。」

M兄曾經和《把妹達人》的作者有過一次振奮的談話,《把妹達人》一直是男性向書籍的史詩之作,而在它橫空出世之後,作者卻不斷的被要求解釋問題、表明立場,但M兄不同,他總認為所有人都應該瞧瞧這本書,他說這本書講了很多浪漫的故事,其實是關於勇氣的,在一個巨大的結構下,當所有男性都失去了主動性,求偶一類的事情本是很達爾文式的、生物演化式的社會學科,當這門學問不再被討論或遭到怨懟,他覺得這與家庭幸福與否直接相關,且認為大家正在變得不幸福。

詩人尤其重要,文字的倒錯被你玩弄了一輪,又再被交到他手上,M兄不認識任何詩人,所以不懂葉靜的心裡話,被充分的誤解成他誤以為的那樣子,有時他任為應該為此開設一個研討會,找來一些作家、心理諮商師,旁邊最好有酒商,陪同的一名專業的侍酒師,為與會的人員倒些威士忌。帶著鬍渣的男人邊聽葉靜說話,邊爬梳關係可能發生的問題,然後通常由侍酒師為大家解決問題,把杯子先滿上就對了,反正這種場合不挑話講,當然也不挑酒喝。

「影子的邊緣?我想到那句,帶著裝載炸彈橋樑那痛苦偽裝色……」

「拜託,這是維特根斯坦,這可不是【甩掉埃勒・博格達諾維奇】(就算只是稍有意味的)」

「維特根斯坦?拜託,女孩子都喜歡薩特」

「薩特是不會得到幸福的,薩特-波伏娃的基本契約只是上世紀末的飯後笑話」

「慢著」

「後面」

「那句」

「他說,其本身也是懲罰的一環(於甩掉埃勒・博格達諾維奇)」

談到這邊,M兄開心的發出顫抖,他覺得尼爾比他想像的更具魅力,簡直高深莫測,尼爾發現他的內心恐懼比起情愛來的直接,他知道M兄就要見到葉靜,那是一個在電影院打工的女子,這是們真正意義上的第一次約會。沒人能給這種東西定義,很難解釋。說不定重逢是幻滅的開始,但好像是有關愛情的。他也覺得薩特是不會幸福的。

「別滿腦子都是女人」

「幹,你覺得我是這種人嗎」

佛洛伊德顯然不是這樣子。佛洛伊德還是榮格,前者更喜愛將文學比喻成性方面的東西,這讓所有人顯得低俗且生猛,這點被很好的解讀,便產生了世代間的紛爭,他們覺得隱喻間能表達的超越生物的衝動。這種衝動被很好的解釋成別的樣子,但儘管如此,M兄仍然意識到這個樣子,那種來自褲襠裡的,來自媽媽滋養的,或被奪走的。

M兄感覺自己迎來某種高潮,他的手心變得冰冷,止不住的顫抖告訴他,尼爾說的是真的,他發現自己喜歡年紀大點的。這令他無法憶起夢到的事情,這夢更關乎於佛洛伊德,還是卡謬,也許在閱讀《把妹達人》的層面上,我們更傾向於卡謬,可能也不是嘛。他對高潮的到來早有預感,他對此十分信任尼爾的本事 ,他相信把妹達人總能挑起人的好奇心,不論是對男人還是女人而言,將之男人間的惺惺相惜,但又不會過於羞澀。

「注意道德在現代主義下,那是卡夫卡式陷阱的陷阱使一窩蜂在裡面無法逃離某種稱作不幸福的數學概率」

(這故意營造的窒息感,哪怕只是稍有意味,也讓M兄的腦區得到一定程度上的活化,使控制自己成為個人困境)

「道德?明知我們早已不談論這個,哪怕只是稍有意味的,我們都不該再繼續討論下去。」

「至少書裡有寫」

「在這裡討論道德簡直狗屁不通」同時間M兄,覺得對方是個天才,只是顯得自己不是聽話的男孩,說話時險些嘴軟。

M兄時常在和作家的聚會中,為家庭價值辯護,他自認是與會人士中最高尚的,但他不想再尊敬的作家面前,顯得道德感十足,這可能顯得他很可惡。他的意思 是左派者多自相矛盾罷了。他說我們到底能不能跟歷史有所瓜葛呢,一切在符號的面前都不值一提。

「念詩吧」

「她將」

「傷害帶給直覺」

「將愛」

「送給自己」

到了葉靜出門前,他翻了詩人的著作,是一首名為無標題的詩,低聲說道,或把第一行詩當作標題。然後,她結束了唸詩。整理起自己的頭髮,她要綁一個低位置的馬尾,是下墜的感覺,是俐落的。因為在此之前,他們沒有太多的瓜葛,而兩個原先不認識的人,走到了一起,然後呢。然後又坐到了一起,他們曾在電影院以不是正式約定的方式坐在靠近的位置看同一場電影,不涉及契約式的在沒有說好的情況下,不言而喻;或者是故意找機會;或是帶有不可告人的目的方式;沒有涉及信用的方式,反正可以高度專注就好了。

葉靜在大學時念研究所的時期打工的電影院,他會把員工福利額度使用在每天的換班之後,這可以讓他看一場免費電影,他覺得每天看電影是好的事情,或是說覺得很健康;這是一種生理上的;科學的方式在照顧自己的方式,他曾經把這件事改改為看新聞來取代,實在差異太大,新聞不是他要的,主播說的話總是太多,他這很難讓他產生「話」的感覺,他需要說話,而不希望對方一直在說,這帶給他的反倒是「聽」的感覺,這讓他感冒,他認為自己已經每天在聽,聽很多東西,是那種摀上耳朵也聽得見的聲音。話的感覺,屬於不用得知內容本身的,就是形式罷了。換句話說,沒有偏差的地方。

(葉靜的愛表達的含蓄,甚至讓人覺得「我能將這是視為愛嗎」,以表達課大師的觀點來說,葉靜的表達課可能準備不及格了,那愛如詩般,模糊的,他將愛視為是直覺的體現。他願說給那詩人聽,如果有機會的話,他願意說他是如何將傷害降臨給直覺的,然後以醃菜、風乾式的保存過後,這份受傷的直覺已然乾癟,他或許認為就是留給自己使用的、給木乃伊化的,屆時品嘗這份愛,簡直最完美的時機。這味道穩混雜到,可以影響好幾個人的現實生活。)

(「愛情是沒用的東西」已有幾人感到困惑,這變得無法處理,一邊還要維持日常的生活,有的生命經驗已然變得無用,葉靜反倒不覺如此,「沒用」是一種害羞的表達方式,感到困惑的時候變得害羞而不敢去愛,反倒是對愛的一種歌頌,建立在將自我矮化的基礎上,知道愛的人將充滿勇氣,是強者的特質,反對這點,不是一種投降嗎。在害羞的裡面,或在害羞的外面,都是愛嗎?)

「因為在害羞的背後而溢出的」這是那首無名詩的第三句話,葉靜熟記著,

「是在也隱藏不了的」第四句。

葉靜即便讓安靜覆蓋了一切,也不能打破平靜,將心思隱藏一些是一些。

M兄是一個光是說話就會招來他人討厭的人(哪怕只是稍有意味的),很多人討厭他,但不是具體說話的內容,反而是說話的方式。糟糕的說話方式,它的反面不一定是很好的方式,也許是語速,也許是說話的節奏,可能這種人容易在變辯證的過程中佔上風,為了對方著想,他也保持安靜。M兄原先跟在距離對方一個側身的左後方,也許膽顫心驚其本身在約會中是一種懲罰,他開始感到些微不悅,往前要超過葉靜,正當肉身之間維持在某個水平線的時候,葉靜的錯開如命運的錯開般,他緩過腳步來到M兄的右後方,M兄此時知道他只能往前走,他如果不走,可能就只能走到此地了,他偶爾瞥向葉靜,測量兩人肉身的物理距離,以測量兩人的心理距離。

(從常識的觀點表述,哪怕只是稍有意味的,哪怕再小的訊息也要逮著,所有細微的、心理分析式的、社會道德規範的)

「她在我的影子的邊緣一聲不響如一種遊戲它沒有勝利的途徑與規則」

「我又往前在不能甩掉的距離沒有需要證明什麼」

「也許你不能用常識看她,她自有跨越界線的方式存在於女性身上那如爬蟲類般原始的神經結構中,是你無從臆測或同理」

(這種腦區的活化通道在《行為》裡面談過,這種生理上的隔離,可以造成人的隔離,但是夏娃不是為了隔離而被創造,或被用以營造留戀。哪怕只是稍有意味的,她是另一種象徵)

「把妹達人也幫不了你,那只對一般的人在統計數據下有顯著差異」

(統計在一定程度上是用來技術性的證明對自己有利結果的工具,並非與現實世界有直接關係,統計是一種技巧而非真相,有顯著差異的意思在當數據組之間的差異足夠大,以至於不太可能是由隨機變異引起)

「意思是,她是例外」

「例外在有限的文字中無法被處理的,同時是文學與哲學界線所在之處的豐富多彩」

「文學就是比哲學要豐富,若少於某個程度,理性將佔據一切為世界帶來《啟示錄》般的末日,四個天啟騎士抹去世人個別的樣貌或稱存在的痕跡」

「也許這是克爾凱郭爾談論現實的方式,是某個東西將我們異化成某個相同的樣貌」

詩意的部分逐漸減少,M兄察覺到的可能不是葉靜是否有所改變,而是幻象中的偏差與現實的割裂逐漸消失,這件事原被以為有如被電燒般的巨大痛楚,我們對痛楚的心理評分是根據神經的生理距離,有的痛如燒紅針尖扎入牙齦,這會非常直接,比起被石頭砸到腳趾而言,前者更能營造恐懼或留戀的感覺。或許對於直接的東西,最容易使人產生錯亂的評分標準,當一件事情涉及感受的時候,就有「速度」的差異(哪怕只是稍有意味的),速度的差異在愛因斯坦相對論中,它與時間有一個相對關係。

「其實時間是一種感受」

「我們只是活在一個有銫原子告訴我們如何去感受的地方」

「如今沒有人可以教我們該如何感受」

「我們活在一個沒有哲學家的時代,沒有人會教我們該如何感受,上帝被德國唯心主義殺死,黑格爾、叔本華還有尼采,這些德國人已死了百年」

「你的隔離十分正常」

「即便幻覺的界線逐漸變得不存在,直接的恐懼正在被你自己還有這段關係校準」

M兄和葉靜的第一次約會就是這樣,如他和尼爾說的那樣,那是一種速度的差異表現,真實與戀愛幻覺中速度不同。可能是薛西弗斯式的,也可說是卡夫卡式的。

敘事

無法處理的問題已經太多,這甚至沒有浮出表面的冰山可供M兄去抓取,他是要再進行一次這樣的過程看有甚麼新發現。疏離與溫存乾脆是同一件事情了。

「希特勒有到過湖北嗎」

「還是尼采曾經去過四川」

「你乾脆說蔣介石曾去過阿根廷」

「畢竟很多納粹軍官都逃去阿根廷了」

「阿根廷總統胡安對法西斯主義帶有一定好感」

「給他們提供了庇護」

「而當地信仰的天主教教會對納粹是迎合的態度」

「談談啟示錄或創世紀吧」

「我們不談把妹達人(The Game)了嗎」

「有時候我會想分心一下,逃離自己的創作臆想當中,把自己變成某個華裔以外的人」

「印度裔或日本裔吧」

「無法分心導致身心緊繃了點,產生不常擁有的迷惘或挫敗感」

把妹達人裡面,有幾個重要的把妹導師圍繞在主角的身邊不停地示範身手,其中有

謎男Mystery

型男Style

槍巫GunWitch

而M兄這個名字的由來並沒有因為他的美國名字的縮寫,也許也來源於裡面的謎男,Mystery這個的語源可追溯至拉丁文 mysterium,原指「神秘的宗教儀式」或「奧秘」,意涵為「只向入門者揭示的秘密知識」。詞根 myein意為「閉上(眼睛或嘴巴)」,象徵保持秘密或進入沉默的狀態,也意味著知曉某些不可公開的真理。

在小說類型中,「Mystery fiction」(懸疑小說)通常指涉一種以「真相的揭露」為核心驅動的敘事。這類小說開端常是某個令人費解的事件──謀殺、失蹤、偷竊、密室、不可解的動機──其後故事便展開一場追尋與剝繭的過程,主角往往既是破案者也是入迷者,透過調查不僅揭露事件的表層真相,也觸及更深層的心理與存在性謎團。也許他並非單純地隱匿真名,而是將自己視作一個謎,一個不欲全然被理解的存在。他的生命與行動如同小說本身的敘事結構,是一連串讓讀者必須介入推理、揣測、體驗的過程。

然而,M兄(Mystery)不可能是 S兄(Style),原因正在於他所傾向的是解構而非建構,是曖昧而非典型,是消解範疇的邊界而非強化它。S 是自我類型化的結果,是一種確立自身與他人對話的「風格性語法」,而 M 則傾向將一切風格與定義視為可疑的、可拆解的敘事假象。

S兄若是姿態之人,那麼 M兄則是懷疑之人(哪怕只是稍有意味的)

M兄不可能是 S兄,還因為他對「類型」本身就有本能的不信任。他不會選擇讓自己成為一種可以被辨識、可以被理解的代表符號,這等於將自己的存在交付給社會符號系統來註解。對他來說,「M」這個稱號的價值,恰恰在於它是空白的、模糊的、能夠流動的。它像是一個變數,而非常數。M是未解的,他存在的方式本身就是拒絕被解釋。從這個角度來看,M兄甚至會將 S兄的存在視為一種文化假象的具現:過於完整、過於有風格、過於能被消費。

「你還寫作嗎」

「我想我應該不再專注於那件事」

「也許我不能再擁有理智的情況下在臆測中試圖找出答案如霧裡看花」

「我已不再準確如上帝注視我們時一樣」

「屬於恐懼的直接與間接」

「當我越是清醒,閃電就可以鑽進我的痛覺中」

「哪怕只是稍有意味的」

「我不會因為腳趾被某個東西砸到就錯亂」

「我想那會是真的」

「我們的第二次見面是這樣的」

「我是詩人」

「不,你並不是」

已是十年後了,詩人已不再寫詩,我想他已經找到他要的事情的答案,把妹達人這本書已乏人問津,成為了一個傳說,我懷念當時讀這本書時的讀書會情景。而葉靜拍的戲還在一些懷舊迷的口中相傳著,她一直在詩人的詩中打轉,那首詩是這樣的,

她將傷害帶給直覺

將愛送給自己

她在信仰之海舞蹈

聽那潮汐傾訴

這種有

這種無有

一個親密的約定

說著誰在那裏

其實不在那裏

德國那邊

幾個有名的人還在書寫

不過是上世紀的事了

躲在害羞的背後而溢出的

是再也隱藏不了的

然後變得不夠真實了

她瞥了未來的模糊一眼

然後回家

「我唯一沒想過的事,最後只通向一個答案」

「——異化的速度遠比我預期的要快」

「天啟已經到來,甚至在我還小的時候就來了」

「事實是我無法再次觸及這方面的真相」

「把妹達人已經完全失去了作用」

「它被洪流淘汰」

「哪怕只是稍有意味的,你可以把它視為小說」

「過程中不會有人在乎你的那些技倆」

「除非她一開始就在乎」

「這似乎是種割裂」

「這似乎在說,過程不復重要」

「行了,你也別再說了」

註釋

那天我正在想跟所有人告個假,我要給自己時間,看些黑格爾,還有《血色子午線》,我回了趟老家想要逃離那些等待我解決的事情,總之將注意力放到自己的需求上,原先認為變得完整是一個吸引人的方式,實際上恰恰相反,我現在傾向於將事情擺在那邊,那個可說是村上的「那邊」,它足夠直接,但也許不構成具體。

「異化」當然不是指馬克思的四類異化,這詞被它用來指工人階級的割裂,哲學中馬克思有兩個體系,青年馬克思和馬克思,它有一個思想上的分界點,這是偏向黑格爾的部分。同時保留將自己的恐懼放大,將自己的需求縮減,用「哪怕只是稍有意味的」作為語意節點的滲透式插入,增強文體密度與詩性。

這也當然也是其中的一環。

M兄的詩作被片段性的表達,最後神話存在於西方語境中的,作為建構出來的道德體系與發展的脈絡,一直到二戰以後德國的那些作家,黑格爾、叔本華、青年馬克思、尼采、康德,及一些非德國但較為主要的,奧地利的維特根斯坦、佛洛伊德,瑞士的榮格。將語境中的神解構。

有時候能找到一些擁有亞伯拉罕諸教背景的朋友,我發現即便如此聊聊聖經故事,逃離現實的語境,是一件令人放鬆的事情。

後記

「我得去越南一趟」

「在一切太遲以前」

她是一個華裔越南人,是M兄的一個在西雅圖認識的故友,高中還未畢業就搬離美國,跟隨母親回到了越南,母親是越南華僑。不曾來過台灣,但會讀中文,會說漢語。

在她離開高中前,他們無話不談的,沒有人會逃避任何形式的對話,哪怕是較為親密的,那時的M兄只是一個電玩小子和高中生數學競賽常客,而她是白人男高中生感到害怕的女生,因為那時大家認為東南亞是充滿殺傷力的,特別是越南,美軍少數屢戰屢敗的就是越軍,越軍的強悍被投射到了美少女高中生身上,反倒是M兄,一點都不在意她的外在條件,因為他已受夠了那些他父母的台灣朋友家裡的那些同齡女孩,哪怕只是稍有意味的,他覺得她們逃避許多對話的機會,這特別讓他尷尬。

在和尼爾的談話中,有一個訊息把他叫到了越南去,

「嘿,我看到你說你在台灣」

「我想我應該去見你」

「西雅圖太遠了」

M兄回覆

「留在那裡,不管你打算去哪裡」

「我正在告別這裡的一切」

「現在,不,在那之後」

「我們很快會見面的」

她來了,M兄把她從越南帶到台灣來,他們在街上看見彩券行,裡面有許多東南亞的面孔女子帶著小孩,應該是混血兒的樣子,孩子們只跟塑膠椅子等高,趴在廉價的仿木合板鐵桌上,看著媽媽在摳著或刮著什麼,他的東南亞混血臉孔使得眼球看著很大,用這樣的眼神看著專注的媽媽。

「孩子正在看著媽媽呢」她笑著說

「是啊」

「你要嗎」

「我們試試看吧」

那之後,他們住在一起幾個月,她沒有回越南,M兄也沒再回西雅圖。他們開始一起過上日常的生活,早上去市場,買兩顆青木瓜和幾片切塊的鯛魚,下午她會熬一鍋甜米粥,傍晚她坐在陽台讀《西貢小姐》的中文版小說,那是在M兄的書架上找到的,M兄則在房間裡嘗試寫他的小說,用他詩意的語言。他們很少說話,但總是知道彼此在想什麼。

有一天,他問她:

「是不是覺得這一切都像假的?」

「也許在最初的時候就決定了最後」

「其實沒有什麼可以迂迴的」

「不,是太真了,才讓人覺得不可能長久。」她說。

那天晚上他夢見電影女星,臉被他忘記,身影在一片無聲的電影院裡回頭望著他。

「我想這不是稍有意味的」

「這完全無法被處理」

「分裂的部分甚至是過程中多餘的部分」

「可以被單獨形成對談」

「也可以被直接刪去」

女明星拍電影時碰巧見到詩人

像是她故意出現在那邊的。

0 個打賞留言

0 個打賞留言每次催更後,作者都會收到通知!

smartphone100 → 催更

→ 催更