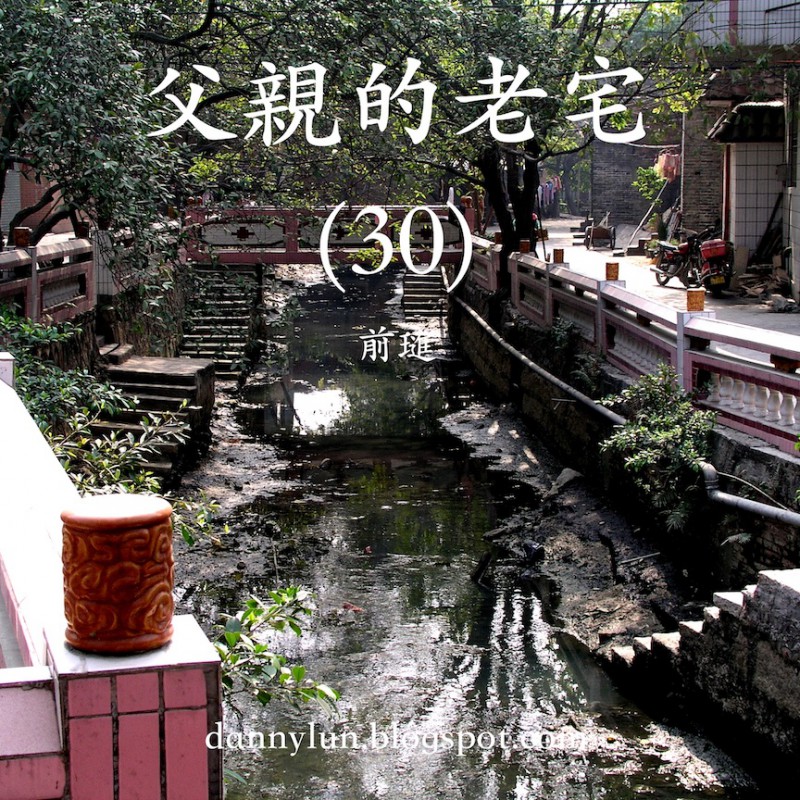

自從祖母與父親相繼去世後,張璡回去鄉下東鎮的機會已少之又少。他一早知道許多童年回憶的場景已經不復存在,但每當張璡談起鄉下,腦海中總會浮現起從前村子前的大片魚塘、祖屋巷子前供人洗碗、洗菜、挑水甚至是游泳的水涌、橫跨水涌的小石板橋,與村口涌邊的一棵古老大榕樹。

往日的魚塘已經被填平不知有多久了,如今已變成一個籃球場。往日種植甘蔗的田地也全部蓋起房子,與及一間接一間的瓷磚工廠。張璡最感到惋惜的是那條曾經很清澈的水涌,如今已再無人會再在它上面洗碗洗菜打水與游泳了,水涌的顏色變得漆黑,走在岸邊兩旁都會隱約嗅到一股惡臭氣味。在水涌兩岸,張璡記得以前曾是村民們日常生活的主要聚集場所。那時候,村裡的三姑六婆每逢空閒就會抱著孩子,坐在涌邊與鄰居大談隔篱鄰舍的新仇舊恨。

張璡將小車停在籃球場旁邊的一個空位上,便與小松一起走過石板橋,再沿涌邊走進通往祖屋的小石巷。走進石巷時,張璡特意留心望向左手邊,發現牆上一塊「新砌巷石碑記」仍在。據這塊石碑記載,小巷建於清朝嘉慶五年,所以所謂的新砌,其實已有兩百多年歷史了。

長大後每當張璡有機會走進這條石巷時,他總有一種難以置信的感覺,覺得它與自己小時候走過的石巷很不相像。他很難相信記憶中曾經很寬闊,曾經與妹妹及一眾鄉下小伙伴在上面奔跑嬉戲的石板路,原來只是一條只容二人並肩而行的窄街陋巷。

張家的百年祖屋仍然屹立在張璡記憶中的地方,但張璡二叔的一家其實早已不在裡面居住了。他們早在三十年前已在祖屋對面的空地上建起一幢樓高三層,在地下設有抽水馬桶的房子,一家亦早已搬到新屋居住。到後來張璡的堂妹張玲及張蘭相繼出嫁,二叔便與二嬸及堂弟張勇一家住在那幢房子至今。至於沒有出嫁,沒有自由,更沒有人想再提起的張燕,在周遭已找不到任何屬於她的位置了。

至於張家原來的祖屋,張璡二叔曾將它出租給從外省來到廣東打工的民工居住。但如今這祖屋實在太殘破了,連外地民工都不願意租住,便給二叔一家用來擺放雜物。每次回鄉,張璡都忍不住要推門進祖屋裡看看,踩一下天井裡仍舊鋪著古老青石板的地台、看一眼廚房裡仍用木柴作燃料的爐灶、與及嗅一嗅屋裡瀰漫著木頭與濕氣糾結了一整個世紀的氣味。

父親就是在這間屋裡長大的,張璡每次都會提醒自己。

十多年前張璡在香港曾負責打點過父親的喪禮,但他本來就粗心大意,對紅白二事的規矩壓根兒就糊里糊塗,當年也只是按照長輩們的吩咐辦事而已,所以他對鄉下農村裡的習俗就更是一無所知。今次與小松一起回到老家門前,張璡才發現二叔的遺體原來早就擺放在屋裡客廳的正中央,放置在一張由幾張長木板凳砌成的臨時床鋪上,遺體蓋上了薄被。這時候張璡才知道按鄉下習俗,當醫院確認病人快將要離世時,便會安排救護車將垂死病人送返家中,好讓病人能在自己家裡安詳地離世。這時候二叔的遺體旁還圍繞著一班醫護人員,正在做最後的屍體消毒與防腐處理。

張璡不禁想到,如今在香港,若非出於意外死亡,便惟有最有錢的一群人才會有資格死在自己家中。剩下的大部份普通民眾,他們都要在醫院裡,在一個陌生的環境中,呼吸著充滿消毒藥水氣味的空氣,被白色刺眼的燈光照射,惶恐地離開人間。張璡的父親就是這樣子離去的。

這時候張璡的三位堂弟妹早已回到老家,但所有人都盡量避免走進客廳,避免靠近二叔的遺體,所以張璡也只能從大門外往屋裡窺探。這時候大伙兒正忙碌地將鄰里親友交來的帛金記錄於一本小本子上。張璡明白到自己也應該要立即掏腰包了,他不懂怎樣的金額才算恰當,也幸好在這個人人都用手機支付的年代,他的錢包裡還備有現金。張璡取出整數的一千元交給堂妹張蘭,對她說:「節哀順變,這算是我們香港那邊一家人的份吧。」

堂妹低聲說了聲道謝,便又再忙著去打點其它事情,沒功夫陪張璡閒聊了。對此張璡當然能體諒,他只是奇怪,為什麼全場親友中竟沒一人會問起,自己今日為什麼會與小松一起出現在佛山呢?然而張璡沒有去深究,他走到二嬸面前,對她講了幾句安慰說話。二嬸隨即問他:「你二叔會在兩天後的週六上山,你們會過來送他一程嗎?」

張璡回答說:「週六我一定過來,但我媽媽行動不太方便,我先跟她溝通一下,看她能不能跟我一起過來,總之我與阿勇保持聯絡吧。」

待到天色漸黑,小松表示她今晚要留在鄉下過夜守靈,張璡說他明白,便告別了鄉下的一眾親友,獨自返回到自己的汽車。

張璡關好車門,發動了引擎,再調好導航,但他沒有立即開車。張璡取出手機,先打電話回港告訴母親二叔去世的消息,張媽媽說她週六也想回鄉出席葬禮,張璡表示同意,說稍後會再與她約好時間。之後張璡用WhatsApp將二叔的死訊告訴妹妹張芬,說等他開車回到深圳後才再與她聯絡。

在只得空調與引擎聲響的車廂裡,張璡思索了良久,才用WhatsApp聯絡兒子張康:「你表姐說你教她的呼吸方法挺管用👍」

張璡頓了一頓,最後再補上一句:「你叔公今天走了。」

之後張璡鬆開汽車制動,緩緩將車子駛上回家的路上。

ns216.73.216.206da2